Das ETH-Spinoff Synhelion hat eine Technologie entwickelt, mit der aus Sonnenlicht und Luft flüssige Treibstoffe hergestellt werden können. Sie lassen sich für herkömmliche Autos und Flugzeuge nutzen. Die Firma will schon bald die Hälfte des hiesigen Kerosinbedarfs decken. Ihr Chef Philipp Furler erklärt das Unterfangen im Interview.

von Stefan Ehrbar

14. Februar 2022

Herr Furler, Synhelion will fossile Treibstoffe durch Solartreibstoff ersetzen. Was ist der Vorteil gegenüber anderen Synfuels?

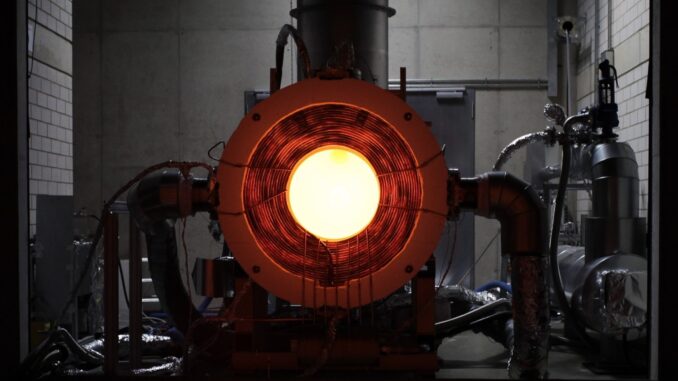

Einfach gesagt stellen wir aus Sonnenlicht künstliche Treibstoffe wie Kerosin oder Benzin her. Unsere Technologie basiert auf Solarwärme, mit der wir chemische Prozesse für die Herstellung von synthetischen Treibstoffen antreiben. Da wir das Sonnenlicht direkt nutzen und nicht dem Umweg über Strom machen, sind unsere Verfahren einerseits effizienter und andererseits unabhängig skalierbar. Zudem kann Solarwärme kostengünstig und umweltfreundlich gespeichert werden, damit wir rund um die Uhr produzieren können. Das ist sehr wichtig für die Wirtschaftlichkeit unserer Treibstoffe.

In der NZZ lassen Sie sich damit zitieren, dass Synhelion bis 2030 875 Millionen Liter Treibstoff herstellen möchte. Was müssen Sie bis dahin noch erreichen?

Viel! Aber wir sehen einen klaren Weg vor uns, wie wir dieses Ziel erreichen können. Wir verbinden zum Beispiel innovative mit etablierter Technologie, um Risiko rauszunehmen, und für die Steigerung der Produktionsmengen setzen wir auf die Multiplikation von Modulen, um weniger Skalierungsschritte machen zu müssen. Innerhalb von zehn Jahren die Hälfte des Schweizer Kerosinbedarfs abzudecken ist ein ambitioniertes Ziel, aber wir sind überzeugt, dass es technisch machbar ist.

Das ganze Interview ist exklusiv für Abonnenten zugänglich.

Kostenlos eine Woche lang testen?

Registrieren Sie sich mit nur einem Klick!

Voraussetzung ist eine gültige Kreditkarte oder ein Paypal-Account. Innerhalb der ersten 7 Tage findet keine Belastung statt. Sie können Ihr Probeabo jederzeit mit einem Klick beenden. Ansonsten lesen Sie nach einer Woche für 7.90 Franken pro Monat weiter. Sie können jederzeit und fristlos kündigen.

Sie haben bereits einen Zugang?

Login

Schreiben Sie einen Kommentar