Brauchen Schweizer Städte öffentlichen Verkehr unter der Erde? Die Frage ist wegen mehreren teils konkreten Projekten wieder in den Fokus der Politik gerückt. Doch macht eine Metro in den kleinen Schweizer Städten Sinn – und wie hoch sind die Chancen solcher Vorhaben?

von Stefan Ehrbar

29. März 2021

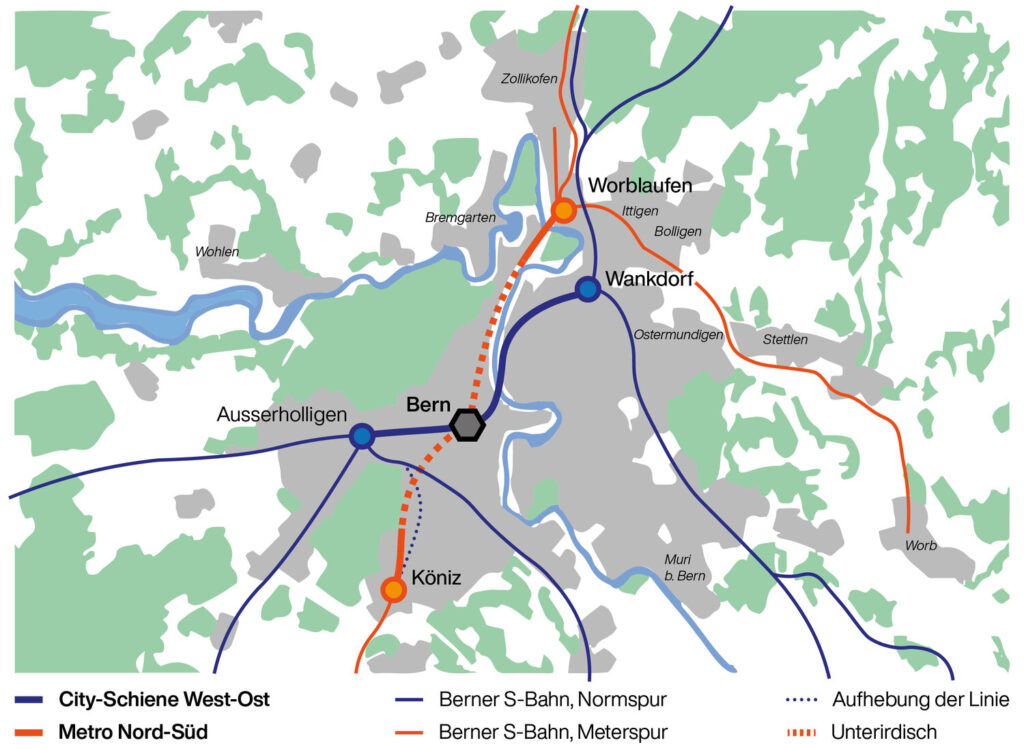

In Bern erhält das Projekt «Metro Nord Süd» derzeit prominente Verstärkung. Darunter wird die unterirdische Verlängerung der RBS-Strecke vom Bahnhof Bern übers Inselspital nach Köniz verstanden. Die Fahrzeit soll sich zwischen Köniz und Bern dadurch auf 15 Minuten verkürzen, alle 7,5 Minuten könnte ein Zug verkehren.

Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried gehört genauso zu den Unterstützern wie die Gemeindepräsidentinnen von Köniz und Bolligen und die Präsidenten von Ostermundigen, Wohlen und Ittigen. Etwa eine Milliarde Franken soll die Tiefbahn kosten, umgesetzt werden könnte sie 2040 bis 2050. Nächstes Jahr müsste der Kanton und 2026 der Bund das Projekt in seine Angebotsplanung aufnehmen, berichtet der «Bund». Von letzterem würde es auch finanziert – wenn es entsprechend gut bewertet wird.

Sie möchten werbefrei lesen? Jetzt kostenlos testen!

Der zuständige Berner Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) bezeichnet die Idee gegenüber der «Berner Zeitung» als «spannend». Sie verdiene es, vertieft geprüft zu werden. Allerdings sei die Finanzierung «herausfordernd», so Neuhaus. Es sei völlig offen, ob der Bund ein so kostspieliges Projekt finanzieren werde, schreibt das Blatt. «Mit einem Vorhaben in dieser finanziellen Grössenordung müsste sich Bern unter Umständen gegen ähnliche Grossprojekte in anderen Agglomerationen durchsetzen. Gegen den neuen Tiefbahnhof in Luzern etwa.»

Die Zeitung «Der Bund» erinnert daran, dass die Stimmbürger von Köniz 2014 die «erheblich kostengünstigere Tramlösung verworfen haben»: «Das dürfte die Argumentation gegenüber Kanton und Bund nicht unbedingt erleichtern.» Die Schweiz sei sowieso zu klein: «Realistisch ist die Metro in Bern nicht: Die Region Bern – und übrigens sogar Zürich – ist um Dimensionen zu klein für ein U-Bahn-Netz.»

Doch stimmt das überhaupt?

Einerseits ist es nicht ganz zutreffend, dass in Bern eine U-Bahn geplant wird. Das Projekt nennt sich zwar Metro. Doch dieser Marketingname täuscht. Eigentlich handelt es sich eher um eine Stadtbahn (siehe Box) – schliesslich wäre die RBS-Verlängerung in das Netz dieser Bahn eingebunden, nicht kreuzungsfrei und auch nicht überall unabhängig vom restlichen Verkehr.

| U-Bahn, Stadtbahn, Strassenbahn? Eine U-Bahn ist ein schienengebundenes Transportmittel, das getrennt vom übrigen Strassenverkehr in einem geschlossen System und auf einem unabhängigen Bahnkörper verkehrt. Ob sie im Untergrund fährt, ist dabei zweitrangig. Im deutschen Sprachraum wird das «U» deshalb häufig als Abkürzung für «unabhängig» verstanden. Zwischen der U-Bahn und dem Tram liegen die Stadtbahnen. Darunter wird häufig ein Mischsystem verstanden – also etwa ein System mit Strecken mit unabhängigen Abschnitten genauso wie Abschnitten auf Strassen. Köln beispielsweise betreibt eine Stadtbahn. Deren Züge fassen mit 300 bis 400 Passagieren mehr als ein Tram, aber weniger als eine U-Bahn. Sie sind mit einem System zur Zugbeeinflussung ausgerüstet und fahren schneller als Trams. Trams – im deutschen Sprachraum Strassenbahnen genannt – sind Züge mit in der Regel etwa 100 bis 150 Passagieren Fassungsvermögen, die innerstädtisch häufig auf denselben Strassen wie der Individualverkehr verkehren. Bei Strassenbahnen gibt es Kreuzungen, dichte Haltestellenabstände und eine vergleichsweise tiefe Reisegeschwindigkeit. Eine S-Bahn ist eine klassische Eisenbahn, die sich häufig die Gleise mit dem übrigen Fern- und Regionalverkehr teilt. S-Bahnen verbinden die Agglomerationen mit der Stadt, bieten aber auch innerstädtische Verbindungen. Sie bieten im Vergleich dieser Verkehrssysteme die höchste Kapazität, aber auch die weitesten Haltestellenabstände. |

Abgesehen von sprachlichen Feinheiten: trifft es zu, dass Schweizer Städte zu klein sind für U-Bahnen?

Ein Vergleich der grössten Schweizer Stadt Zürich mit europäischen Städten zeigt: Einige ähnlich grosse Städte verfügen über eine U-Bahn. Dazu gehören etwa Nürnberg (drei U-Bahn-Linien), Toulouse (zwei U-Bahn-Linien), Lyon (vier U-Bahn-Linien) oder Lille (zwei U-Bahn-Linien). Andere Städte wie Hannover haben ein teils unterirdisches Stadtbahn- oder Tramnetz gebaut, das zumindest in Teilen wie eine U-Bahn funktioniert.

Ob in Städten eine U-Bahn fährt oder nicht und ob sie Sinn macht, hängt nicht alleine von de Grösse ab. Das zeigt eine Masterarbeit an der ETH Zürich. Als Argument für eine U-Bahn wird dort etwa aufgeführt, Rollmaterial könne nur eine gewisse Steigung ohne bedeutende Geschwindigkeitsreduktionen überwinden. «Bei Städten mit vielen Tälern und Hügeln wurde daher meist ein Schienennetz umgesetzt, welches zusätzlich zu den à-Niveau- mit Tunnelstrecken und/oder in Hochlage ergänzt ist. Dasselbe gilt für Städte mit Flüssen, die entweder über oder unterquert werden müssen.»

In Toulouse etwa habe die Geografie der Stadt nur eine unterirdisch beziehungsweise stellenweise oberirdische Führung in Hochlage erlaubt, was zur U-Bahn führte. U-Bahnen sind aber auch Ausdruck des politischen Systems – und einer bestimmten Zeitperiode. In Deutschland, Frankreich oder in den Niederlanden habe das Volk keine Einsprache erheben können, als der Staat nach Ende des Zweiten Weltkriegs U-Bahnen plante, heisst es in der Arbeit. Anders in der Schweiz.

Die Planung von U-Bahnen habe in den meisten Städten «zeitgleich mit dem Erreichen des Maximums der Bevölkerungszahl in den 1950er und 1960er Jahren» eingesetzt, schreibt die Autorin. So war es auch in Zürich. Nach der Ablehnung eines Tiefbahnprojekts an der Stadtzürcher Urne im Jahr 1962 bewilligte der Zürcher Kantonsrat 1963 einen Kredit zur Erstellung von Gesamtplänen für den öffentlichen Verkehr.

1966 lag ein Schlussbericht vor, der den Bau einer U-Bahn als schnellen Mittelverteiler empfahl. Geplant waren drei Linien. Die erste sollte vom Flughafen über Oerlikon, den HB und Altstetten bis Dietikon führen. Knapp 15 Kilometer Tunnel hätten für diese Linie gebaut werden sollen. Der heutige Tramtunnel zwischen Milchbuck und Schwamendingen und die heutige SZU-Station im Hauptbahnhof wurden ursprünglich für dieses Projekt gebaut. Die Stimmbevölkerung des Kantons versenkte die U-Bahn am 20. Mai 1973 dann aber mit 57 Prozent Nein-Stimmen.

Dass Zürich keine Metro hat, liegt also weniger an seiner Grösse, sondern an der direkten Demokratie und einer Wachstumsskepsis, die in den 70er-Jahren um sich zu greifen begann und die Ablehnung des Projekts an der Urne begünstigt haben dürfte. Von der Geographie her – viele Steigungen, Flüsse und Seen – wäre die Stadt eigentlich prädestiniert gewesen.

Stattdessen erhielt Lausanne im Jahr 2008 mit der m2 von Ouchy nach Epalinges die erste U-Bahn der Schweiz. Nur zehn Jahre später wurde sie bereits von 32 Millionen Fahrgästen genutzt. Diese eine Metro-Linie zählte damit mehr Passagiere als Stadtbus Winterthur auf seinem ganzen Liniennetz – bei einer ähnlichen Grösse der beiden Städte.

Das Beispiel zeigt: U-Bahnen werden von den Passagieren gut angenommen – vor allem, weil sie schnell sind.

In der erwähnten Masterarbeit der ETH wurden drei Varianten für die Weiterentwicklung des Stadtzürcher Verkehrsnetz gegenübergestellt: Ein unterirdischer Tramtunnel von drei Kilometern Länge auf der Achse Hauptbahnhof-Bahnhofstrasse-Bellevue, ein teils unterirdisches Stadtbahnnetz in der Innenstadt (11 Kilometer Tunnel) oder ein U-Bahn-Netz mit 38 Kilometer Tunnel. Dabei zeigte sich:

- Die Reisezeit sank mit der U-Bahn am stärksten – auf den untersuchten Strecken um 26,4 Prozent gegenüber dem heutigen Netz.

- Ins Stadtzentrum verringerte sich die Reisezeit auf diesen Strecken gar um 57,1 Prozent.

- Die prognostizierte Nachfragezunahme gegenüber dem Ist-Zustand wurde bei der U-Bahn auf 21,4 Prozent geschätzt – bei der Stadtbahn auf nur 5,8%, beim Tramtunnel auf nur 1,6%.

Unrecht hat der Journalist des «Bund» nicht, wenn er auf die im internationalen Vergleich kleinen Städte aufmerksam macht. Denn auch die ETH-Arbeit kommt zu diesem Schluss. «Für die Stadt Zürich und die erwarteten Verkehrsmengen ist die Kapazität einer U-Bahn zu hoch, die U-Bahnzüge wären nicht ausgelastet und das System damit überdimensioniert», heisst es dort.

Ähnlich sah es der Zürcher Regierungsrat im Jahr 2016. Bevor er die Planung des nächsten Ausbauschritts der Zürcher S-Bahn, die S-Bahn 2G, an die Hand nahm, liess er Varianten entwickeln. Sein Fazit:

Insgesamt wurde eine gezielte Erweiterung des bestehenden S-Bahn-Systems in Richtung eines urbaneren Hochleistungssystems als Bestvariante beurteilt. Der gewählte Ansatz einer Inneren S-Bahn, ergänzt durch Express S-Bahnen, führt zu einer Verdichtung des Fahrplans vor allem im Kernbereich. [...] Aus Sicht des heutigen und künftigen Potenzials ist eine U-Bahn in der Stadt Zürich und in der nahen Agglomeration weder erforderlich noch sinnvoll. [...] Eine U-Bahn wäre dagegen ein zusätzliches und neues System, das nicht nur unverhältnismässig hohe Kosten verursachen und Überkapazitäten schaffen, sondern auch die bestehenden Systeme konkurrenzieren und teilweise kannibalisieren würde, ohne dass diese Systeme spürbar zurückgefahren werden könnten. Quelle: Regierungsratsbeschluss Nr. 241/2016

Eine U-Bahn liesse sich auch nicht über den Bahninfrastruktur-Fonds finanzieren, schrieb der Regierungsrat. Es handle sich nämlich nicht um eine Grunderschliessung, denn diese sei schon durch die S-Bahn abgedeckt. Zum anderen würde die U-Bahn «aufgrund der Haltestellenabstände als nicht beitragsberechtigte Feinerschliessung eingestuft», heisst es im Bericht. Dementsprechend müsste eine andere Finanzierung geprüft werden, die aber den Kantonsbetrag erhöhen würde.

Bei der Berner Metro Nord-Süd stellt sich dieses Problem möglicherweise nicht, weil es sich nicht um eine U-Bahn im eigentlichen Sinn handelt – und weil eine bestehende S-Bahn-Linie der BLS wohl rückgebaut und durch die Meterspur der RBS ersetzt würde. Ob der Bund dies allerdings als nötig erachtet, darf bezweifelt werden.

Eine U-Bahn wird es auch in Zürich bis auf Weiteres nicht geben. Doch auch dort wird über den Ausbau des öffentlichen Verkehr im Untergrund debattiert. Der Ustermer Verkehrsplaner Paul Stopper hat im Kantonsrat eine Einzelinitiative eingereicht. Er fordert den Regierungsrat auf, zu prüfen, ob die SZU vom Zürcher Hauptbahnhof unterirdisch zum Hochschulquartier, zum Standort Irchel der Universität und zum Standort Hönggerberg der ETH verlängert werden könnte.

Technisch sei das möglich, schreibt Stopper. Der unterirdische Bahnhof der SZU im Hauptbahnhof sei vorausschauend so gebaut worden, dass der Boden eine Verlängerung der Gleise unter der Limmat hindurch ermöglichen würde. «Technisch ist die Unterquerung der Limmat also nach wie vor machbar, auch mit dem in der Zwischenzeit erstellten zweiten SBB-Durchgangsbahnhof «Löwenstrasse» und dem Weinbergtunnel», schreibt Stopper. Dabei würde es sich nicht um eine U-Bahn, sondern eine unterirdische S-Bahn handeln.

Der Regierungsrat hat sich noch nicht mit dem Vorschlag auseinandergesetzt. Eine etwas abgeänderte Idee hatte die ETH 2015 lanciert. Eine Studienarbeit hatte damals vorgeschlagen, in der neuen Durchmesserlinie (DML) der SBB einen Bahnhof zu bauen. «Wir unterstützen die Idee eines neuen Bahnhofs in der DML», sagte damals Roman Boutellier, Vizepräsident Personal und Ressourcen der ETH, der «Schweiz am Sonntag». Die Kosten wurden auf einen tiefen dreistelligen Millionenbetrag geschätzt.

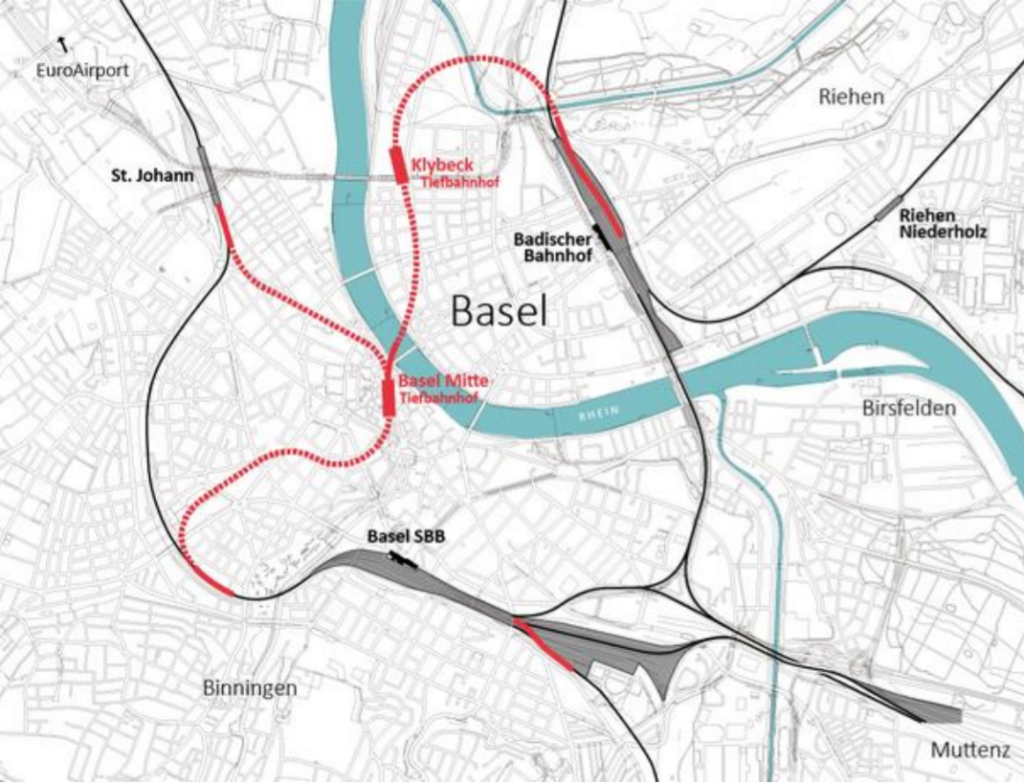

In eine ähnliche Richtung geht es in Basel. Dem öffentlichen Verkehr dort fehlt eine leistungsfähige S-Bahn. Mit dem «Herzstück», verschiedenen Tunnelstrecken unter der Stadt, soll ein leistungsfähiges S-Bahn-System mit den Haltestellen Basel Mitte, Klybeck, Solitude und Morgartenring entstehen. Eine U-Bahn im eigentlichen Sinne wird das ebenfalls nicht – doch das Metro-Feeling dürfte in den neuen, unterirdischen Stationen durchaus aufkommen.

Wie viel das Herzstück kostet, ist noch nicht klar – grobe Schätzungen gehen von 3,5 Milliarden Franken für den Ausbau der gesamten S-Bahn Basel aus. Dass der Bund die Finanzierung übernimmt, ist wahrscheinlich: Zur Projektierung investiert er im Rahmen des Ausbauschritt 2035 in den nächsten Jahren 100 Millionen Franken. Dass die ÖV-Situation auf der Schiene in Basel Ausbauten nötig hat, ist unumstritten.

Das erhöht die Chancen für weitere Tiefbahn-Projekte wie jene in Bern oder Zürich nicht. In Sachen Metro wird Lausanne weiterhin eine Schweizer Ausnahme bleiben. Doch der Erfolg gibt den Waadtländern recht. Deshalb will der Kanton die Metro m2 ausbauen – und mit der m3 zwischen dem Bahnhof und dem Flugplatz Blécherette soll gar eine neue Metro-Linie dazukommen. Mit Kosten von fast 600 Millionen Franken rechnet der Kanton, berichtete HTR. Das zeigt: Schweizer Städte sind nicht per se zu klein für eine Metro – aber vielleicht denken sie nicht gross genug.

| Der ÖV im Untergrund In verschiedenen Schweizer Städten verkehren S-Bahnen und Trams bereits zu grossen Teilen in Tunnels. Die S-Bahn Zürich ist auf dem Stadtgebiet auf einer Länge von rund 18 Kilometern in Tunneln unterwegs. Hinzu kommt der 9 Kilometer lange Zimmerbergtunnel zwischen Zürich und Thalwil, der nicht für die S-Bahn gebaut wurde, aber teils von ihr genutzt wird. Das Tram wiederum verkehrt in Zürich auf 2,5 Kilometern Länge unterirdisch. In Bern verkehren die S-Bahnen der RBS auf der Strecke vom Bahnhof nach Worblaufen auf gut 1,7 Kilometern Länge unterirdisch. Die U-Bahn in Lausanne verkehrt auf einer Länge von 5,3 Kilometern unterirdisch. In der Region Genf verläuft die neue S-Bahn-Stammstrecke zwischen Eaux-Vives und dem Hauptbahnhof auf gut 6 Kilometern Länge in Tunnels, hinzu kommen fast drei Kilometer Tunnel zwischen dem Hauptbahnhof und dem Flughafen. |

Ihnen gefällt Mobimag?

Für nur 1.50 Franken erhalten Sie sofort werbefreien Zugriff auf das gesamte Angebot. Sie bleiben auf dieser Seite.

- Tagespass — CHF1,50

- Jahresabo: Jährlich — CHF79,00

Die Fahrzeit heute mit der S6 von Bern nach Köniz sind nur 8 Minuten, mit dem Bus 10 sind es etwa 10 Minuten. Eine RBS-Verbindung würde es also nicht schneller machen. Die Taktfrequenz von heute 30 min muss natürlich verkürzt werden. Einen 15 min Takt könnte man heute wohl schon realisieren. Der 7.5 Min Takt scheitert heute an den Bahnübergängen, wozu es aber auch günstigere Lösungen (z.B. Brücke der Bahn über die Könizstrasse).

Ich sehe das grössere Problem in Bern bei der Durchbindung der S-Bahnlinien im Bahnhof und bei der Nordausfahrt. Der Abschnitt Bern – Wankdorf bleibt eine Achillesferse im Schweizer Bahnnetz. Wenn man diese beseitigen will, müsste man eher an eine Einbindung des RBS ins Normalspurnetz nachdenken als umgekehrt. In einer Partikularsicht ist der Umbau einer Linie auf Schmalspur vielleicht günstiger, in der Gesamtsicht dürfte das aber nicht mehr gelten. Aus diesen Gründen haben viele deutsche Städte und Zürich die S-Bahn im Normalspurnetz realisiert.

Für Bern macht ein System wie in Hannover mit den Trams, die im Zentrum in den Untergrund verlegt wurden, aus meiner Sicht am meisten Sinn, zusammen mit eigenen Tramtrassen.

Im Gegensatz zu Lausanne, das eine fast schon aggressive Wachstumsstrategie verfolgt und daher Bern auch bereits in der Einwohnerzahl überholt hat, fehlt eine solche Haltung und Strategie in Bern jedoch. Ich würde erwarten, dass im ersten Schritt eine solche Vision erarbeitet wird und dann die Mittel zu dessen Erreichung (Metro, …), nicht umgekehrt.